刘乐恒:心性接通现代性如何可能——第二代现代新儒家的哲学探求

点击次数: 更新时间:2021-02-22

摘 要:

以唐君毅、牟宗三、徐复观为代表的第二代现代新儒家,是现代新儒学的高峰。第二代新儒家承第一代之绪,将儒学的特质界定为“心性”;同时,他们进一步追问心性如何接通现代性的问题,这是第二代新儒家的核心问题意识。对此问题,第二代现代新儒家的回应是:现代性的核心精神是主体性的确立,儒家的心性之维体现出道德的主体性;而心性作为道德的主体性,内在地要求自身长出知性的主体性(科学)与公共的主体性(民主),以使得道德的主体性能够合理而顺畅地确立。因此,第二代现代新儒家在儒学如何实现其现代性转化的论题上,展现出以道德主体性为基础、三种主体性相互动的思想取向。这是第二代新儒家的哲学贡献,但同时也遗留下有待解决的问题。

关键词:心性;主体性;现代性;道德主体;

现代新儒学是现代中国哲学思想界的重要流派。现代新儒学由熊十力(1885-1968)等所奠基,其后经三四代人的努力,凝聚出了明确的思想立场、问题意识、时代使命与学派自觉。鉴于现代新儒学在哲学思想上的创造性,学界的相关研究与讨论颇为丰硕。不过,近年来中国大陆学术界对现代新儒学的研究略呈式微之势。事实上,现代新儒家在传统与现代交织乃至冲突的情形下,提出并触及到了若干真实的问题,并试图提出解决之道。而在现代新儒家当中,笔者认为,第二代新儒家特别是唐君毅(1909-1978)、牟宗三(1909-1995)、徐复观(1903-1982)的思想贡献,体现出新儒学在哲学与思想上的最高成就,是现代新儒学的高峰。第一代新儒家筚路蓝缕,富于开创之功,他们有人格感召力与思想洞察力,但在客观的学术研究以及在中西哲学的互动上,未免略有遗憾。第二代新儒家则承接了其前辈的洞见与取向,兼能贡献出富于原创性的哲学思考与哲学研究,这对于我们理解儒家哲学乃至中国哲学的核心与特质,意义深远。不过,对于如何界定第二代新儒家(乃至整个现代新儒学)的问题意识、哲学贡献、学派特质,学界的观点尚不一致。同时,许多相关的观点多属外观、泛论。如果我们对第二代新儒家缺乏明确深入的理解,就更谈不上继承与超越了。本文的目的,便是通过“心性接通现代性如何可能”这一问题线,概括出第二代新儒学的内在脉络,并讨论其有待推进的空间。

一、主体性的三个面向

要整体性地研究第二代现代新儒家,我们大概先要面对如何界定现代新儒学的传承谱系的问题。对此,学界有不同的观点。当中比较流行的界定是刘述先(1934-2016)所提出的“三代四群”架构。刘氏指出,第一代新儒家可分前后二群,第一群有梁漱溟(1893-1988)、熊十力、马一浮(1883-1967)、张君劢(1887-1969),第二群则有冯友兰(1895-1990)、贺麟(1902-1992)、钱穆(1895-1990)、方东美(1899-1977);第二代有唐君毅、牟宗三、徐复观三人;第三代则有余英时(1930-)、刘述先、成中英(1935-)、杜维明(1940-)四人。他认为这个三代四群的架构,构成了广义的现代新儒学的传承谱系。刘氏这一界定的优点在于它具有包容性、开放性,其缺点则是它尚未将学派特色与思想主线充分显出。

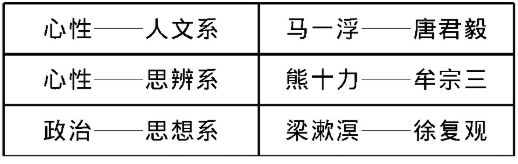

在此基础上,笔者另提出了现代新儒学的三系说。第一系是“心性—思辨系”,主要人物是第一代的熊十力和第二代的牟宗三,此系侧重在通过哲学思辨的方式,显出儒家心性之学的位置与价值;第二系是“心性—人文系”,主要人物是第一代的马一浮和第二代的唐君毅,此系也以心性之学为基本立场,但更强调心性之学的人文、教育的维度;第三系则是“政治—思想系”,主要人物是第一代的梁漱溟和第二代的徐复观,如果说前二系侧重“内圣”,那么此系特重儒家的“外王”之维,它通过研究中国社会政治结构,探索中国思想演变史,揭示出儒学的现代性转进之途。不过,虽然第三系侧重“外王”,但它同样承认心性之学是儒学的义理根据。

笔者之所以确定这六位学者为现代新儒家的代表人物,是有理据的。首先,要成为现代新儒家的代表人物,他或她需要稳定呈现出系统而原创的思想。其次,现代新儒学之所以是一个学派,是因为这学派有其明确的思想立场。很明显,以“心性”或“主体性”为儒学的核心精神的学者,方可归为现代新儒家。在刘述先所列出的人物中,冯友兰、钱穆、方东美的思想显然并不持有这一取向。举方东美为例。方东美的哲学强调综合性与横向的会通,并将中国哲学的精神,归为综合性的精神,这恰恰与现代新儒家的主体性路向相反。基于上述理由特别是第二点理由,笔者最后明确出马、熊、梁、唐、牟、徐六人为现代新儒学的代表人物,这六人共同呈现出以儒家心性论为基本立场的学派。而事实上,在笔者提出这一观点之前,吴汝钧已经指出现代新儒学的代表人物应是马、熊、梁、唐、牟、徐六人。同时,在此基础上,我们可以自然地将此六人的思想分为三系。

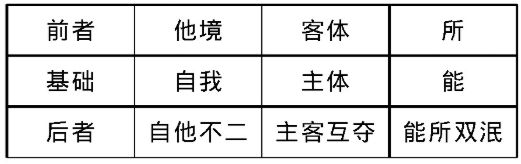

现代新儒家以“心性”作为其基本的立场与取向,意味着其哲学是“主体性”的哲学。“心性”与“主体性”是一体两面。这是因为,“心性”即是主体的心性,是主体、自我的内在呼唤以及对于自身的自觉。在新儒家处,心性之学及其主体性导向,是儒学乃至整个中国哲学的核心精神所在,也是中国哲学区别于西方哲学的特质。唐君毅、牟宗三指出,儒家的心性之学,起源于自我、主体对于客体、所觉的反思,植根于主体对于自身的自觉与能觉,由此形成道德的自觉,并最终趋向于主体所达到的超越能所、主客之对待的绝对形上之境;而儒家心性之学的这三个环节,也是以中间环节即主体对于自身的自觉与能觉为核心义涵的。根据这样的角度和立场,唐、牟竭力揭示出中国哲学的主要特征并非综合精神,而是主体精神。在他们看来,从客体到主体,从所到能,从他境到自我的方向,体现出人的思想和精神不断地走向成熟与自觉。人类思想的成熟与自觉之后所展开出来的取向与角度,可以作为其前与其后的思想的基础。儒家的心性之学及其主体性之维,就是人类思想成熟与自觉的体现。图表表示如下:

唐君毅“心灵九境”的大系统,试图揭示出心灵、心性成长的三个环节。九境中的前三境(依次是个体、类、因果)属于客体境、觉他境,中三境(依次是时空与身心、意义、道德实践)属于主体境、自觉境,而后三境(依次是基督教神界、佛家空界、儒家天德流行界)则属于超越主客的绝对形上境。唐氏强调,前三境乃是主体游出自身之外,以观诸种客体境,但事实上,如果我们对此加以反省,便会反省到我们之所以能看到客体境,是因为我们有“一能觉他、知他之主体之生命心灵”。另外,除了前三境应归摄于主体之外,最后三境亦应植根在主体之上,唐君毅的理由是:“至于后三境,则由主摄客,更超主客之分,以由自觉而至超自觉之境。然此超主客,乃循主摄客而更进,故仍以主为主。其由自觉而超自觉,亦自觉有此超自觉者。故此三境亦可称为超主客之绝对主体境。”可见,在第二代新儒家看来,主体性确是心性的基本义涵。

另外,正因为儒家的心性之学揭示了主体性的某方面义涵,因此儒学是可以接通现代性的。唐君毅、牟宗三认为,现代性的特征与关键就是“主体性”。近代哲学中,笛卡尔的我思自我、康德的超越的统觉之自我与道德自律之自我、黑格尔的精神或绝对精神之自我,都是典型的主体性哲学。因此,唐、牟特别注重将儒家心性之学与康德、黑格尔等主体性哲学作会通与对勘。唐君毅之与黑格尔,牟宗三之与康德,便是突出之例。不过,他们重视康德、黑格尔,而不特别重视笛卡尔,则大致是因为他们认为笛卡尔的我思自我只揭示出“认知”的主体性,相对之下,康德、黑格尔则更能重视道德理性的自我以及运用理性之综合作用的自我,而这一面向的自我、主体,则与基于儒家心性而确立出来的自我、主体,更有会通的空间。因此,欧洲近代哲学特别是德国哲学,是第二代现代新儒家最重视的西方哲学形态。至于黑格尔之后的德国哲学流派如海德格尔的现象学与基础存在论,则并不是唐、牟要会通的对象,因为其哲学的主体性面向不显,甚至是反主体的。海德格尔哲学的核心概念“此在”(Dasein)虽然与自我有关,但此在作为自我,其基本义涵是自我之在世界之中(being-in-the-world),因此,关系性而非主体性是海氏哲学的特质,这就是第二代新儒家之所以肯定康德、黑格尔而批评海德格尔的主要原因。

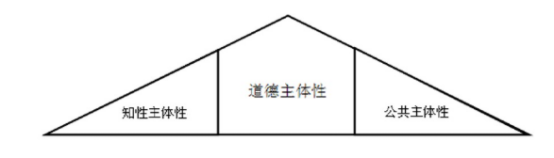

另外,唐、牟、徐等人一致指出,儒家心性之学所呈现出来的主体性,其主要义涵是“道德的主体性”。而这基于儒家心性之维而确立出来的道德主体性,则要较康德等人基于自我的智性思辨而确立出来的道德主体性,更能揭示出道德主体之蕴。但同时,唐、牟、徐也反省到,传统儒家的心性之学因过分强调道德主体性,未能如西方近代哲学之能正视认知、思辨的意义,因此不能充分开发出西方近代所能开发出来的知性的主体性和公共的主体性。不过,唐、牟等人强调,知性主体性与公共主体性则又是儒家基于心性的道德主体性之内在要求,甚至,自道德主体性而确立并生长出来的知性与公共的主体性,较之西方哲学所确立出来的知性与公共的主体性,更能把握到认知理性与公共理性的实质义涵。而他们之所以得出这种取向,无疑是其以儒家的心性之维奠基一切哲学思想的自然结论。

所以,第二代新儒家在主体性的问题上,有两个努力的方向:第一,阐发和确立基于心性的道德主体性是儒学的关键和根本,并揭示出道德主体性与人道的普遍价值相连;第二,辨析道德的主体性与知性的主体性、公共的主体性有着内在相通性,揭示出后二者可以同时理应是道德主体性的内在要求,因此,三种主体性并非对立关系,而是相互成就、唇亡齿寒的关系。

二、心性与道德主体性

通观熊十力、马一浮、梁漱溟、唐君毅、牟宗三、徐复观等现代新儒家的思想,我们可以看到这一儒学思潮蕴含着共同的思想方向,此即道德主体性的确立的问题。可以说,对于道德主体性的阐发是现代新儒学的核心与特征所在。研究和阐发道德主体性的学问,称作道德形上学;按照传统的称法,即称作心性之学。从孔孟的仁学,到宋明理学,再到现代新儒家,都阐发心性之学,但现代新儒家则侧重在通过“道德主体性”而阐发心性之学。

现代新儒家围绕道德主体性的论题,形成了各自的思想系统,其中比较显著者有马一浮的“六艺论”、熊十力的“新唯识论”、牟宗三的“道德的形上学”、唐君毅的“道德自我”、“道德理性”、“心通九境”等等。马一浮的六艺论是以“见性”为中心、以本体—工夫论为特色的诠释学系统;熊十力的新唯识论是以“见体”为中心、以本体—宇宙论为特色的体用论哲学;牟宗三的道德形上学侧重在阐发道德主体不但是主观的,而且是客观的,同时也是绝对的、形上的,从而揭示出道德具有形上的根源;唐君毅早年着力探索“道德自我”的确立问题,通过对于道德生活的本质的探寻而发现道德自我,由此证明心之本体的存在;中年唐君毅则着重发掘一切文化活动的背后皆有“道德理性”的根源;晚年唐君毅更从心与境的感通机制出发,揭示出心灵不断提升的历程,展示出“心通九境”的大系统,证立其“感通的形上学”。上述证立道德主体性的哲学系统,都是从不同侧面展示出儒家的心性之学蕴涵着道德主体与道德自我。第一代新儒家的进路带有宇宙论与工夫论的特点,而第二代新儒家则直接从心性论入手证立道德主体与道德自我。

在上述哲学系统中,最为学界所重视与讨论的当是熊十力、牟宗三一系。熊十力批评唯识旧师割裂心识与种子为二,由此立“翕辟成变”、“体用不二”二义,显出本心、本体之维,并通过此见体、明心之说,开启出确立道德主体性、道德形上学的大方向。不过,熊氏的本体—宇宙论有其粗疏性,未能进一步达致他所追求的量、境二论之相融。其后唐、牟的道德形上学与感通形上学则直接自心性而立论,不取其宇宙论面相,更显精微。

牟宗三继承其师熊十力的方向,证立其“道德的形上学”(moral metaphysis),以显出道德的主体性及其根据。牟氏沟通理学与康德,并指出前者可超越后者。他认为,西方哲学到了康德才严肃正视道德问题,而康德强调道德的自律性则与理学有相通处。在康德,道德自律与意志自由相关联;但在康德处,意志自由是不可解明的设准,非人类理性可答。但在牟氏看来,意志自由因为是实践问题而非认知问题,故非理论设准,而是“真实存在”之“呈现”。而宋明理学的“寂感真几”之说,则通过体证而直接呈现出心体性体,是即主观即客观即绝对者,从而证立其道德的形上学,揭示出道德界通于形上界。相比之下,康德因将自由意志视为设准,而不明其实践义涵,故只能证成道德的神学。在牟氏看来,只有道德的形上学才是道德的真实根基,而康德的自由意志与道德神学之说,因为是“预设”而非“呈现”,所以难以保证其真实性,而最终会腐蚀康德的道德哲学,使之全部落空。

除了牟宗三道德形上学系统之外,唐君毅另外确立了“感通的形上学”。在唐君毅,心与境的感通作用是一切哲学思想的基础与线索,而心境之感通本身,即是心性的体现。从这个意义上说,一切的哲学思想都是心性的展现。而儒家的心性之学,则是从道德主体、道德实践的角度,以揭示心性之蕴;同时,道德主体、道德实践自身作进一步延展,则可以进入绝对的形上之境,而达至以“天德流行”为特质的道德形上学。唐君毅这一思想取向,与牟宗三是一致的。但是,唐氏通过心与境的感通机制,以说明道德意识、道德主体的形成,则是他的原创性观点。在他看来,道德意识与道德主体之所以形成,原因在于认知要求自身与存在、生命、实践相感通。经过他的诠释,认知的作用实际上是一种感知(感通之知)的作用。所以,当求知活动完成之后,心灵的感通之知,并不会将自身封闭、孤悬起来,而不与存在、生命、实践相感通。可以说,心灵的认知或感知作用,内在地要求认知能够与存在、生命、实践相结合。认知属于“知”的层面,存在、生命、实践则属于“行”的层面,而“行”则包括“情”与“意”。而当认知内在地要求自身与情、意之行相感通的时候,道德意识与道德主体便呈现出来,并形成自觉的道德实践。由此,道德与道德主体的形成,体现为知与情、意之行的感通。因此,在唐君毅看来,道德主体之所以确立,基于心性要求知与情意之行之感通。同时,因为心性之感通是无止境的,因此主体之道德意识、道德实践之境,因心性之进一步感通,而超升至道德的形上之境,亦即“天德流行—尽性立命”境。

牟宗三的道德形上学与唐君毅的感通形上学这两个系统可以构成互补的关系。为了证明心性本体的即主观即客观即绝对的义涵,牟宗三援引了宋明理学家的语录并作出诠释,但未能在义理上进行充分的展示与讨论,而这方面的遗憾,可以通过唐君毅的感通形上学弥补。而牟宗三将基于儒家心性的道德形上学,与康德的道德哲学以及其他哲学形态作出对比,明确其关联与分际,这可以弥补唐君毅的感通形上学不易让人窥得不同哲学层面之分际的问题。

整体上说,唐氏的感通形上学与牟氏的道德形上学,都能把握到儒家心性之维所蕴含的主体性义涵,因此他们选择了将儒家心性之学与康德、黑格尔这两个主体性哲学系统进行对勘(唐君毅在其“心灵九境”中所展示出来的心灵之层层辩证超升的历程,确与黑格尔哲学的进路相通,虽然唐君毅在某些意义上批评黑格尔)。这体现出他们的卓识与洞见,更体现出他们在哲学上的自觉。近二三十年来,有学者认为康德、黑格尔等哲学形态代表了较为“陈旧”的哲学观念,唐、牟囿于儒家的心性、心体之学,孤立地认为心性可以奠基一切,从而忽视了后来海德格尔、哈贝马斯等人重视人的关系性存在和社会性存在的面向。这样的批评与反思,确实可以促使新儒家作出自我省思,但却抓不到唐、牟之所以重视康德、黑格尔哲学,是取其哲学中的主体性义涵。诚然,关系性、社会性的脉络,也是心性主体、道德主体的内在要求,但它对于主体来说,是延伸性的,而不能反过来规定心性主体的义涵。若不然,则心性永被关系性、社会性的脉络所规定,而成为变动不居之物,这对于将心性视作其思想的超越性根据的现代新儒家来说,是不可接受的。

不过,虽然唐、牟能够把握住心性的关键特质是道德主体性,但却混淆了“基于儒家心性的道德主体性”与“基于哲学论证的道德主体性”两个层面,而不能对两者的实质性区别有所自觉。所谓“基于儒家心性的道德主体性”,是说唐、牟等对于道德主体性的揭示,是基于他们对于儒家心性的体证与理解的,而儒家心性的特质,在于它是主体自我的“意义抉选”,亦即自我要以心性的当然性方向,作为其人生、存在、生命的意义的基本方向与安顿之所,这就是孔门所说的“仁以为己任”(《论语·泰伯》)。这里的“仁”,即是儒家的心性;这里的“以为己任”,是指自我的人生意义,安顿在仁或心性之中而不舍离。但是,“基于哲学论证的道德主体性”则不同,这种取向并不加入“意义抉选”一环,也即在研究道德的过程中,不侧重关心自我的人生意义之安顿的问题,而是纯粹地要通过哲学的论证与审思的面向,探寻道德或心性的主体性义涵。传统儒家的心性之学,属于“基于儒家心性的道德主体性”之学;而西方近代的主体性哲学特别是康德的道德哲学,则属于“基于哲学论证的道德主体性”之学。前者较之后者多了一个“意义抉选”之维,而后者的工作则不一定非要形成“意义抉选”不可。这样一来,这两者虽然在“主体性”上有共同的态度与取向,但并非同一层面之事。如果人生意义安顿在儒家心性上的学者,将两者混合在同一层面来看,则肯定要认为儒家的心性之学在“境界”上“超过”、“超越”康德的道德哲学。牟宗三的道德形上学就是如此。牟氏一方面肯定康德能抓住道德的主体性义涵,另一面又批评康德的方向限制了他向儒家的道德形上学的方向而趋,儒家的心性境界应该是康德道德哲学的归宿。但是,如果我们区分出“心性的审思之维”(或“心性的论证之维”)与“心性的意义之维”,我们就能够少一些比附,同时也有可能在哲学思考上获得推进。

三、由道德主体开出知性主体

以道德主体性为基本立场,现代新儒家还兼顾到知性(亦可称“认知”)的主体性和公共的主体性问题。现代新儒家大都充分理解到,道德主体性虽然是主体的一个重要乃至根本的面向,但并非可以涵盖主体的所有内容。现代新儒家反思到,道德主体性的真实挺立与充分发展,离不开知性的主体性与公共的主体性的支持。知性主体成立科学精神和求真精神,公共主体则成立公共理性与民主精神。唐君毅、牟宗三、徐复观认为,道德主体性、政治主体性、知性主体性是相辅相成、唇亡齿寒的关系。他们理解到,如果知性主体与公共主体不能充分发展,则儒家所呼唤的道德主体也不会得到充分的延展与落实。所以,民主与科学两者是道德主体的内在要求。而传统儒家对于这三种主体性的关系问题,尚缺乏足够的正视。

在思考道德主体与知性主体的关系问题上,第一代新儒家熊十力等人通过“新唯识论”等系统,试图疏导心性、本心与科学的关系问题。熊氏认为哲学应以明见本体、本心为根基,因此哲学与科学异趣。他指出,哲学与科学的区别是性智与量智的区别。我们通过性智,可以明见本体;通过量智,则可获得知识。而性智与量智的关系颇似体与用关系,量智是性智之发用,但量智则可能因习心、知见的作用而堕入虚妄。熊十力的上述观点略显粗疏,但其洞见则启发了第二代新儒家。作为第二代新儒家的代表,唐君毅与牟宗三对于道德主体如何呈现或开出知性主体的问题,有着不同的思考。唐君毅提出了以“感通之知”为特色的知识论思想,牟宗三则提出了以“识心之执”为特色的知识论思想。

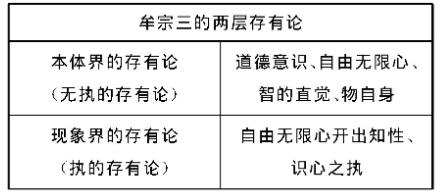

牟宗三立足其道德形上学,发展出其“两层存有论”。牟氏以康德的现象与物自身的区分为思考背景,指出这种区分属于超越的区分,可与中国哲学会通。但是,康德因为不将物自身视作价值概念,而视作事实概念,因此弱化了物自身对于现象的超越性意义,使得他的这种超越区分受到动摇。同时,康德哲学中,与物自身层面相关的上帝存在、灵魂不朽、自由意识这三个预设,也晦暗不明。据此,牟宗三揭示出现象与物自身之分可引申为现象界的存有论与本体界的存有论二层,由此而成两层存有论。本体界的存有论通过“智的直觉”或“自由无限心”而显出,中国哲学特别是宋明理学的心体、性体、本心、本性之说,即显出本体界的存有论,因为本心、性体、心性是自由无限心,为无所执著、自由无碍者,所以本体界的存有论是“无执的存有论”。而现象界的存有论,则是本体界之存有(即本心、性体)之自身有所曲折,并对对象有所执著而显出,所以现象界的存有论是“执的存有论”。这种“执”体现为心性之体自身从周流无碍的状态中显出停滞之相,形成某种“法执”,从而实现心性本体的“自我坎陷”。据此,牟宗三认为,知性主体的确立,并非由心性本体所直接作用而成,而是心性本体经过一曲折的“法执”而有。

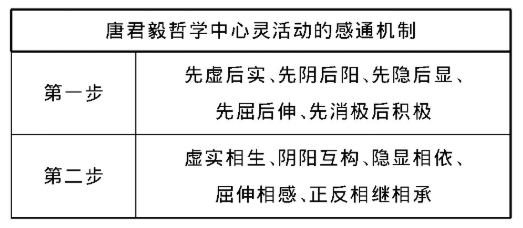

但是,唐君毅似乎并不特别同意牟氏的观点,但学界很少注意到唐君毅的论述。根据唐君毅的感通形上学,认知活动即是“感知”、“知之感通”、“感通之知”的活动。正因为认知是心与境的感通、感知作用,因此认知活动自身并无所执,认知的本性非但不是“法执”,而反倒是“无执”。根据其“心灵九境”的系统,认知活动是心与境的感通机制的直接体现。心境感通的机制是:心灵的感知作用,在其与所知之境相接的第一瞬间,并不是积极地去认知境的内容,而是先消极地隐退自身,由此让所知之境的内容显出。而有了这第一步之后,感知活动的第二瞬间,则是自隐而显,化消极为积极,感而遂通,从而摄受境之内容为知之内容;同时,当心灵感而遂通并有知之后,此心灵复又不执着此知,而自显归隐,以待下一步的认知活动。在唐君毅,知之感通活动如此,道德实践的活动以及形上境界的确立,亦莫不如此。可以说,任何哲学思想,都是心灵、心性的感通机制的体现。而这一感通机制,可以通过“一阴一阳之谓道”(《周易·系辞上》)来概括,知之感通活动就是先阴后阳、其后阴阳互动、一阴一阳的无执之流行过程。而如果在这个过程中心灵有所执,这就意味着认知活动之受阻,而非认知活动之进行。表示如下:

综上,牟宗三认为,知性主体的确立,并非由心性本体所直接作用而成,而是心性本体经过一曲折的“法执”而有;相比之下,唐君毅则没有这种曲折与法执,他恰恰是要阐发出真实的认知活动,是心灵、心性的直接顺畅的作用。显而易见,牟宗三与唐君毅的知识论思想,一是“方以智”,一是“圆而神”;一是“平地起土堆”,一是“骏马奔平川”;一是“吹皱一池春风”,一是“江水悠悠自在流”。前者提供出“曲通”版本,后者则提供出“直通”版本。

可以说,无论是唐君毅的直通方案,抑或是牟宗三的曲通方案,都以基于心性的道德主体作为根基,并主张知性主体自道德主体而开出。这在牟宗三的两层存有论中体现得最为明显。当然,唐、牟的道德主体开出知性主体之说,是以道德主体作为心灵之第一义、根本义的哲学的题中之义;换言之,将知性主体视为从道德主体所开出的内容,这在现代新儒家处是很自然的事。但是,如前所言,新儒家基于儒家心性的道德主体性,是主体通过意义抉选而确立出来的主体性,是心性的意义之维。而这心性的意义之维,与以描述为特质的认知、科学之事,自是属于不同的层面。这两个层面,恐怕很难说是奠基与被奠基的关系。因此,新儒学的下一步工作,应是反思第二代新儒家“道德主体开出认知主体”这一取向的合理性,并将其取向转变为“道德主体接通知性主体”的问题。

四、由道德主体开出公共主体

在第二代新儒家看来,道德主体不仅应该兼而为知性主体,亦应该兼而为公共主体(也即公共规范、政治生活中的主体),才能避免道德主体走向萎缩。由此,第二代新儒家提出“内圣开外王”的观点。这里的“内圣”,是以心性为本的道德主体性;这里的“外王”,主要指公共理性与现代民主精神;而“内圣”与“外王”的关系,是“奠基”与“开出”的关系。

在第二代新儒家中,以哲学方式呈现“内圣开外王”之说的学者,主要还是唐君毅和牟宗三两人。两者的相关理解亦有同有异。与知性主体性的问题相近,唐氏提供的版本仍是“直通”版本,牟氏仍持“曲通”方案。牟宗三认为,儒家思想中的“内圣”(即道德理性)属于理性的“内容表现”与“运用表现”,而“外王”(即民主政治)则以“观解理性”也即理性的“外延表现”与“架构表现”为基础。由道德理性、实践理性而到观解理性,需要道德理性自身作辩证、曲折、曲通的作用,使得理性的表现客观化。这种作用,牟宗三概括为“坎陷”。从表面看,“坎陷”之义似乎玄妙,其实它只是一种广义的辩证性作用。牟宗三认为,内圣开出外王,必须是内圣坎陷出外王。如果外王是内圣的直接延伸,那么公共平台作为定常性的“对列之局”便不能显出,而其所延伸与表现出来的“外王”,只能是“外王”的退缩与弱化形态。

唐君毅则并不同意牟宗三的曲通方案,他认为我们通过敦厚道德理性的深度,延伸道德理性的广度,即可建立客观定常的公共平台。反过来,缺乏道德理性的确立、保育、提撕,公共平台的客观性与定常性就得不到保障。唐君毅承认权利意识是维护公共理性和公共平台的基本意识,并指出现代的民主制度,因较古代的君主制与贵族制,更能落实权利意识并使之客观化,所以它是公共理性的最集中体现。不过,对于权利意识的义涵,唐氏有自己的理解。他认为,人人执持自身的个人权利,很可能是出于私欲;但是,肯定每个人有其权利,同时使得人与人的权利相互限制,这种意识则是出于道德理性的。无论是对权力意志的分析,还是对国家起源的究明,抑或对政制类型的比较,唐君毅都要指出这些公共性论题的最终根据要归诸道德理性;他并指出,现代民主体制最能维护公共理性,这种体制是道德理性最为直接的体现。可以说,在他看来,道德理性为根本,公共平台为表现;道德理性为内圣,公共平台为外王;内圣与外王的关系,并非是曲通的关系,而是直通的关系。

不过,无论是唐君毅的直通方案,还是牟宗三的曲通方案,都属于“开出”或“奠基”模式。这种模式有其难以克服的困境。以奠基与开出为特征的内圣外王之论,虽然或有可能确证内圣与外王的契合性,但因其背后含有广义的体用论取向以及儒家本位立场,所以持有这种观点的人肯定不安于内圣与外王能有内在的契合而止,而是要在契合的基础上,更有“奠基”与“开出”的诉求。这种不满足于“契合”而要作“奠基”、“开出”的诉求,有“僭越”内圣与外王两者的真实界限的可能性,并在某种程度和意义上,造成内圣与外王的张力乃至冲突。简言之,“外王”作为公共理性、民主精神,其核心要义是通过公共平台与政治规范,保障每一个体的基本权利;而“内圣”则是心体本体或道德主体,它体现出儒家的核心精神(即仁爱的精神)。个体权利的保障之事,其实并不能由儒家的仁爱精神所直接奠基与开出。

我们之所以说外王不能由内圣所直接奠基或开出,是由内圣即儒家的心性所决定的。如前文所论,内圣乃是“基于儒家心性的道德主体性”,这种主体性,属于心性的意义之维,也即个人的人生与存在的意义的安顿之所。但是,外王作为公共理性、公共平台、公共生活,则并不以落实个人的人生、存在的意义之安顿为主要义涵,而是以维护以“讲理”(reason giving)为核心的公共理性为主要义涵。后者并不提供(也不应提供)人生意义的方向与方案;如果它提供了,它就违背公共理性中的讲理精神,而对公共平台、公共理性的独立性意义有所损害。而正因为公共理性的核心精神是讲理,因此公共平台理应具有中立性(neutrality)。这里需要强调,公共理性的中立性,是指价值中立,但这并不意味着它完全没有规范性(normativity),其规范性意义其实很明确,就在于讲理。据此,我们再审视内圣与外王之道,便可明确看到内圣属人生与存在之意义之域,而外王则属公共生活中的讲理之域;内圣属私领域,外王属公领域。作为私领域的内圣,肯定不能作为公领域的外王的基础,因此唐、牟两种版本的“内圣开外王”之说,都是需要反思的。在这基础上,笔者认为,现代新儒家确认道德主体能够同时亦应该兼而为公共主体,这是重要的思想推进;但是,其“内圣开外王”之论,理应转换为“内圣转外王”之说。这里所谓“转”,即是“转出”之意,也即自我心性自觉地转出一些相关内容,以接通公共理性,与之兼容。这个思想过程,就有如自己从自身打开一个通孔,以接通另外一个空间。自身的空间与另一空间,并非包含性或本末性的关系,而大概是互不涵摄而相互兼容的关系。而这两个空间之所以能兼容,端赖自我能够自觉到自己不能奠基另一空间,但应从自身中转出一些内容以接通另一空间并与之兼容。简言之,“开出”说意味着内圣“奠基”外王,而“转出”说则意味着内圣“接通”外王并与外王“兼容”。两者都能使道德主体兼而为公共主体,但前者使得道德主体与公共主体有着张力与冲突,而后者则可避免此张力。上述观点,应是现代新儒家在道德主体与公共主体之关系的问题上,一个可能的推进。

五、结语

本文以“心性接通现代性如何可能”为主要线索,系统呈现出第二代现代新儒家的问题意识、哲学贡献与遗留问题。本文首先梳理了现代新儒学的思想谱系,并以“心性之学”为主线,呈现出现代新儒家之三系。在此脉络下,本文讨论了新儒家既然将“心性”作为其哲学的根据,而“心性”则与主体性相关联,因此现代新儒家的哲学是一种主体性的哲学。而在第二代新儒家如唐君毅、牟宗三等人处,儒家的心性之维是与主体性相通的,因此儒学能够接通现代性并可实现自身的现代性转进,因为唐、牟等人认为,主体性是现代性的基本义涵。据此,第二代新儒家便以“作为主体性的心性,接通现代性如何可能”为问题意识,展开其哲学思考。

首先,第二代现代新儒家以“道德的主体性”界定儒家的心性之维,牟宗三的“道德的形上学”与唐君毅的“感通的形上学”是揭示出儒家心性之为道德的主体性的两个哲学系统。同时,第二代新儒家有鉴于传统儒学未能重视认知领域与公共领域,导致其未能推进科学与民主,所以他们思考道德主体性如何生长出知性主体性与公共主体性的问题。在他们看来,道德主体、知性主体、公共主体是相互依存的关系,而三者之中,要以道德主体为根本。其次,第二代新儒家在道德主体如何开出知性主体的问题上,也提供了两个哲学进路,一个是牟宗三的两层存有论,另一个则是唐君毅的心境感通论。前者属曲通方案,认为道德主体需要先有所“执”,然后才形成知性主体;后者则属直通方案,认为认知本来就是心与境的感通之知的作用,而有“执”则意味着感通之知不能顺利进行与完成。最后,第二代新儒家在道德主体如何开出公共主体的问题上,同样提供了两种方案。第一种仍是牟宗三的曲通方案,牟氏认为公共平台的确立,需要道德主体的“坎陷”;第二种仍是唐君毅的直通方案,唐氏指出公共平台的确立,即是道德理性的一念自觉的直接体现。

本文同时指出,第二代现代新儒家的问题意识(也即“心性接通现代性如何可能”的问题)是深入明确并值得肯定的,但他们在三种主体性及其关系的议题上,尚留下有待调整与推进的问题。他们之所以留下问题,是因为他们尚未完全明确儒家的心性之维的层面与位置,及其与认知之维、公共之维等层面的关系。他们将“基于儒家心性的道德主体性”与“基于哲学论证的道德主体性”相混淆,因此将康德的道德哲学与儒家的心性之学归为同一层面的思想,最终他们当然是要认为后者高于前者。另外,在道德主体与知性主体的关系问题上,第二代新儒家也混淆了心性所处的意义层面与科学所处的描述层面。最后,在道德主体与公共主体的关系问题上,他们亦未能理解到儒家心性作为意义之维属于私领域,而私领域的“内圣”是不能奠基或开出作为公领域、公共平台的“外王”的,前者只能转出并接通后者,而不应开出后者。

综上所论,在“心性接通现代性如何可能”的问题上,第二代新儒家已有系统深入的思考,并作出相应的哲学贡献;同时,他们的相关思考,仍是“儒学的现代性转化”这一过程的“进行时”,而尚未达到“完成时”。我们只有沿着他们的问题意识,并厘清不同思想层面的义涵及其意义,才能对“儒学的现代性转化”这一问题有实质性的推进。

作者简介: 刘乐恒,男,哲学博士,必赢766net手机版副教授。

文章来源:《齐鲁学刊》2020年第3期